Lorsque l’on débute en développement web, on s’imagine souvent que les mathématiques appartiennent à un autre monde. On écrit du code, on crée des sites, on manipule des couleurs et des animations, bref : rien qui ne semble rappeler les équations ou les théorèmes. Pourtant, les mathématiques sont présentes partout dans la programmation, parfois de manière discrète, mais toujours fondamentale.

L’un des domaines mathématiques les plus utiles, et paradoxalement les plus méconnus des développeurs débutants, est la théorie des ensembles. C’est une branche des mathématiques qui sert de fondement à presque toute la logique de programmation moderne.

Si vous comprenez ce qu’est un ensemble, un élément, une relation ou une opération d’union, vous tenez déjà les clés qui ouvrent la porte des structures de données comme les listes, les ensembles (set) et les dictionnaires (dict). Ces structures sont partout : dans les frameworks, dans vos scripts, dans les bases de données, et même derrière les interfaces que vous manipulez chaque jour.

Dans ce guide, nous allons découvrir ensemble, pas à pas, comment la théorie des ensembles se transforme naturellement en concepts de programmation. Vous verrez que, même sans être un·e matheux·se, vous pouvez comprendre ces notions et les utiliser pour devenir un développeur plus efficace et plus rigoureux.

- Comprendre la théorie des ensembles sans formule compliquée

- Les opérations entre ensembles

- De la théorie à la pratique : pourquoi les ensembles sont partout dans le web

- De la théorie des ensembles aux structures de données

- Passer de la théorie à la programmation

- Les listes : la version ordonnée des ensembles

- Les ensembles (set) : la version informatique des ensembles mathématiques

- Les dictionnaires (ou objets associatifs)

- Les liens entre théorie et pratique

- Pourquoi les structures de données changent tout

- Quand la structure accélère le web

- Quand les ensembles simplifient les algorithmes

- Les structures de données et la mémoire

- Exemple concret : application web de gestion d’abonnés

- Mathématiques et web moderne : un duo sous-estimé

- Ce que la théorie des ensembles nous apprend vraiment

Comprendre la théorie des ensembles sans formule compliquée

Qu’est-ce qu’un ensemble ?

Un ensemble est, tout simplement, une collection d’éléments. En mathématiques, on le note souvent avec des accolades. Par exemple :

A = {1, 2, 3, 4}

Cela signifie que l’ensemble A contient les éléments 1, 2, 3, et 4.

La grande particularité d’un ensemble est que l’ordre n’a pas d’importance et que chaque élément est unique.

Ainsi, les ensembles {1, 2, 3} et {3, 2, 1} représentent exactement la même chose.

Et si vous écrivez {1, 1, 2, 3}, cela revient en réalité à {1, 2, 3}, car un élément ne peut pas apparaître deux fois.

En langage simple : Un ensemble, c’est une boîte dans laquelle vous rangez des objets, mais sans vous soucier de leur position ni de leur quantité. Ce qui compte, c’est ce qu’il y a dedans, pas dans quel ordre.

Les ensembles dans la vie de tous les jours

Avant de passer au code, prenons des exemples concrets. Imaginons que vous soyez développeur web freelance et que vous ayez plusieurs clients. Vous pourriez définir un ensemble de vos clients comme :

Clients = {Dupont, Martin, Durant}

Peu importe que vous ayez signé d’abord avec Dupont ou Martin : l’ensemble de vos clients reste le même. Et si vous essayez d’ajouter Durant une deuxième fois, rien ne change. L’ensemble ne garde qu’un exemplaire de chaque élément.

C’est ce même principe qu’utilisent les langages de programmation quand ils gèrent des structures appelées sets.

L’appartenance

Une notion essentielle de la théorie des ensembles est l’appartenance. On dit qu’un élément appartient à un ensemble si cet élément est dans la collection.

En mathématiques, on écrit :

3 ∈ A (on lit : “3 appartient à A”)

et 5 ∉ A (on lit : “5 n’appartient pas à A”).

En Python, cette idée se traduit directement avec le mot-clé in :

A = {1, 2, 3, 4}

print(3 in A) # renvoie True

print(5 in A) # renvoie FalseVous voyez ? Une idée purement mathématique devient une ligne de code compréhensible.

Les opérations entre ensembles

Les ensembles ne sont pas seulement des listes d’éléments. Ils permettent aussi de combiner, filtrer, ou comparer des données. Ces opérations sont à la base de ce que nous faisons chaque jour en programmation, que ce soit pour gérer des utilisateurs, des produits, des tags, ou des droits d’accès.

L’union

L’union, c’est l’idée de fusionner deux ensembles pour en former un nouveau contenant tous les éléments des deux, sans doublons.

En mathématiques :

A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

En Python :

A = {1, 2, 3, 4}

B = {3, 4, 5, 6}

union = A | B

print(union) # {1, 2, 3, 4, 5, 6}Cette opération est très utile dans le web, par exemple lorsque vous devez réunir les listes d’utilisateurs de deux services distincts.

L’intersection

L’intersection consiste à ne garder que les éléments communs entre deux ensembles.

A ∩ B = {3, 4}

En Python :

A = {1, 2, 3, 4}

B = {3, 4, 5, 6}

intersection = A & B

print(intersection) # {3, 4}Dans le développement web, on retrouve souvent cette idée lorsqu’on cherche à trouver les utilisateurs qui ont deux rôles ou statuts en même temps (par exemple, “client” ET “newsletter”).

La différence

La différence d’ensembles permet de retirer les éléments d’un autre ensemble.

A – B = {1, 2}

B – A = {5, 6}

En Python :

A = {1, 2, 3, 4}

B = {3, 4, 5, 6}

diff = A - B

print(diff) # {1, 2}On peut s’en servir pour filtrer des données.

Par exemple :vous avez une liste d’utilisateurs inscrits à votre site, et une liste d’utilisateurs bannis. La différence vous donne la liste des utilisateurs encore actifs.

L’inclusion et la sous-structure

En mathématiques, un ensemble A est dit “inclus” dans B si tous les éléments de A sont aussi dans B.

On écrit : A ⊆ B

En Python :

A = {1, 2}

B = {1, 2, 3, 4}

print(A.issubset(B)) # TrueCette idée se retrouve souvent lorsqu’on veut vérifier si un utilisateur possède tous les droits nécessaires à une action (par exemple : “est-ce qu’il a les permissions requises ?”).

De la théorie à la pratique : pourquoi les ensembles sont partout dans le web

Vous vous demandez peut-être : “Mais à quoi bon connaître tout cela ?” Eh bien, la réponse tient en un mot : structure.

La théorie des ensembles nous apprend à organiser les données. Et organiser les données, c’est exactement ce que fait un développeur web au quotidien.

Derrière chaque fonctionnalité se cachent des ensembles :

- Les utilisateurs connectés forment un ensemble.

- Les articles d’un blog sont un ensemble.

- Les tags d’un article, les produits d’un panier, les rôles d’un membre… tout cela sont des ensembles.

Exemple concret : les tags d’un article de blog

Imaginons un blog (comme le vôtre) où chaque article possède plusieurs tags. Un article sur Python pourrait avoir les tags : {"programmation", "python", "web"}. Un autre article sur JavaScript pourrait avoir : {"programmation", "javascript", "web"}.

Si vous voulez afficher les tags communs entre les deux articles :

tags_article1 = {"programmation", "python", "web"}

tags_article2 = {"programmation", "javascript", "web"}

tags_communs = tags_article1 & tags_article2

print(tags_communs) # {"programmation", "web"}Si au contraire, vous souhaitez connaître les tags exclusifs à chaque article :

tags_uniques = tags_article1 ^ tags_article2

print(tags_uniques) # {"python", "javascript"}Et si vous souhaitez réunir tous les tags du site sans doublon :

tags_total = tags_article1 | tags_article2

print(tags_total) # {"programmation", "python", "javascript", "web"}Chaque ligne de code ici repose directement sur les principes mathématiques que nous venons d’expliquer.

De l’ensemble à la base de données

Les bases de données, relationnelles ou non, sont construites sur des principes d’ensemble. Une table SQL, par exemple, n’est rien d’autre qu’un ensemble de lignes.

Une requête SELECT correspond souvent à une intersection (ou à une projection, pour les plus avancés). Et quand vous exécutez une jointure (JOIN), vous manipulez littéralement une opération entre ensembles.

Ainsi, même sans y penser, chaque fois que vous écrivez une requête SQL ou un code backend, vous appliquez les lois de la théorie des ensembles.

De la théorie des ensembles aux structures de données

Nous arrivons à un tournant. La théorie des ensembles, c’est la partie mathématique.

Mais en informatique, il nous faut des structures concrètes pour représenter ces concepts.

Les trois plus fondamentales sont :

- les listes,

- les ensembles,

- et les dictionnaires.

Ces trois structures sont au cœur du développement web, que vous programmiez en Python, JavaScript ou PHP. Elles reposent toutes, d’une manière ou d’une autre, sur les principes que nous venons de découvrir.

Passer de la théorie à la programmation

Nous avons vu dans la première partie que la théorie des ensembles enseigne la logique, la rigueur et la notion d’appartenance.

Mais en développement web, il faut manipuler ces concepts dans un code réel : stocker des données, les modifier, les filtrer.

C’est ici qu’interviennent les structures de données.

Elles sont le lien concret entre la pensée mathématique et le code informatique.

Elles servent à organiser l’information pour qu’elle soit facile à exploiter, rapide à consulter et claire à maintenir.

Les trois plus courantes dans la programmation web sont :

- Les listes (ou tableaux)

- Les ensembles (ou sets)

- Les dictionnaires (ou objets associatifs)

Voyons-les une à une, avec des exemples clairs, expliqués pas à pas.

Les listes : la version ordonnée des ensembles

Comprendre la logique des listes

Une liste, c’est une collection d’éléments, ordonnée et modifiable, où les doublons sont autorisés. Contrairement à un ensemble mathématique, ici, l’ordre compte et les répétitions sont possibles.

En résumé :

- Les ensembles mathématiques → regroupent sans ordre ni doublon

- Les listes informatiques → gardent l’ordre et autorisent les doublons

C’est souvent la première structure de données que les développeurs apprennent, car elle est simple et universelle.

Exemple en Python

utilisateurs = ["Alice", "Bob", "Charlie", "Alice"]

print(utilisateurs[0]) # Affiche "Alice"

print(len(utilisateurs)) # Affiche 4 (il y a deux fois Alice)Vous voyez ici que la liste garde l’ordre d’insertion et permet les doublons. On peut accéder à un élément grâce à son indice (le premier élément a l’indice 0).

On peut aussi ajouter, supprimer ou modifier des éléments :

utilisateurs.append("David")

utilisateurs.remove("Charlie")

utilisateurs[1] = "Barbara"

print(utilisateurs)Les listes sont très utilisées dans les frameworks web, notamment pour stocker des collections comme :

- des produits dans un panier,

- des messages dans un chat,

- ou des résultats de recherche.

Exemple en JavaScript

let utilisateurs = ["Alice", "Bob", "Charlie", "Alice"];

console.log(utilisateurs[0]); // "Alice"

console.log(utilisateurs.length); // 4

utilisateurs.push("David");

utilisateurs.splice(2, 1); // Supprime "Charlie"

utilisateurs[1] = "Barbara";

console.log(utilisateurs);Ici aussi, même logique : les listes JavaScript (appelées tableaux) permettent les doublons et respectent l’ordre.

Dans une application web, vous utiliserez souvent ce type de tableau pour générer dynamiquement du contenu :

let produits = ["T-shirt", "Chaussures", "Pantalon"];

produits.forEach(produit => {

console.log("Produit disponible : " + produit);

});Cette boucle parcourt la liste et exécute une action pour chaque élément.

Exemple en PHP

$utilisateurs = ["Alice", "Bob", "Charlie", "Alice"];

echo $utilisateurs[0]; // Affiche Alice

echo count($utilisateurs); // 4

$utilisateurs[] = "David";

unset($utilisateurs[2]); // Supprime "Charlie"

$utilisateurs[1] = "Barbara";

print_r($utilisateurs);Les tableaux PHP sont extrêmement puissants. Ils peuvent servir à la fois de listes, d’ensembles, ou même de dictionnaires, selon la manière dont on les déclare.

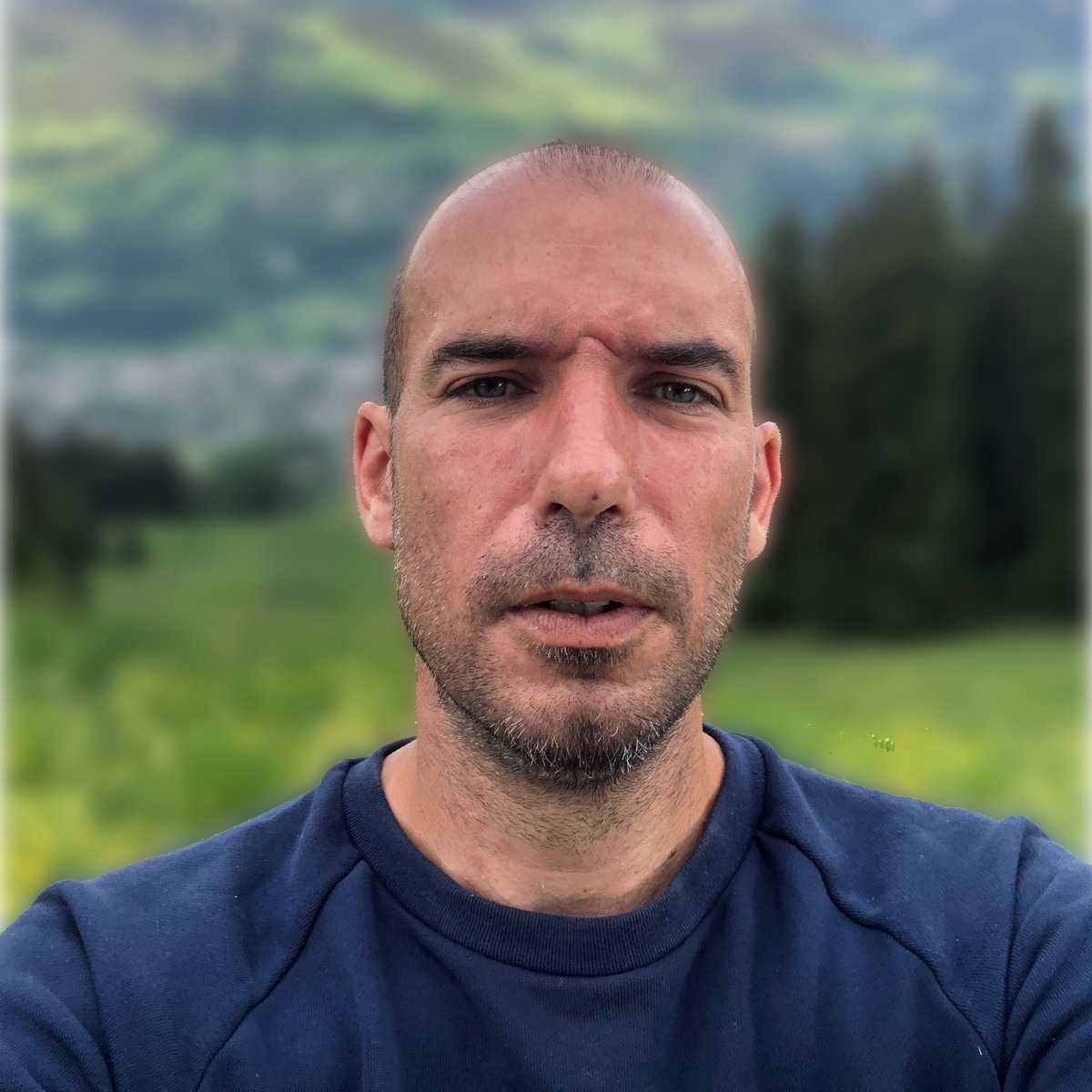

Des formations informatique pour tous !

Débutant ou curieux ? Apprenez le développement web, le référencement, le webmarketing, la bureautique, à maîtriser vos appareils Apple et bien plus encore…

Formateur indépendant, professionnel du web depuis 2006, je vous accompagne pas à pas et en cours particulier, que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez progresser. En visio, à votre rythme, et toujours avec pédagogie.

Découvrez mes formations Qui suis-je ?Les ensembles (set) : la version informatique des ensembles mathématiques

Le principe du set

Les sets sont directement inspirés de la théorie des ensembles. Ils contiennent des éléments uniques, sans ordre défini. C’est la structure parfaite quand on veut éviter les doublons.

Exemple en Python

emails = {"[email protected]", "[email protected]", "[email protected]"}

print(emails) # {'[email protected]', '[email protected]'} - le doublon est suppriméL’ordre d’affichage peut changer, car un set ne conserve pas la position des éléments. On peut faire des opérations d’union, d’intersection, de différence, comme en mathématiques :

clients_siteA = {"[email protected]", "[email protected]", "[email protected]"}

clients_siteB = {"[email protected]", "[email protected]"}

print(clients_siteA | clients_siteB) # Union

print(clients_siteA & clients_siteB) # Intersection

print(clients_siteA - clients_siteB) # DifférenceTrès pratique pour savoir, par exemple :

- quels clients sont communs à deux plateformes,

- ou lesquels ne se sont inscrits qu’à une seule.

Exemple en JavaScript

JavaScript propose aussi un objet Set depuis ES6 :

let emails = new Set(["[email protected]", "[email protected]", "[email protected]"]);

console.log(emails); // {"[email protected]", "[email protected]"}

emails.add("[email protected]");

emails.delete("[email protected]");

console.log(emails.has("[email protected]")); // truePour fusionner deux ensembles, il suffit d’utiliser le spread operator :

let A = new Set(["Alice", "Bob"]);

let B = new Set(["Bob", "Charlie"]);

let union = new Set([...A, ...B]);

console.log(union); // {"Alice", "Bob", "Charlie"}Les Set sont parfaits pour gérer des listes sans doublons : tags, catégories, ou identifiants uniques.

Exemple en PHP

PHP n’a pas de type set à proprement parler, mais on peut le simuler avec des tableaux associatifs :

$emails = ["[email protected]" => true, "[email protected]" => true];

$emails["[email protected]"] = true; // doublon ignoré

print_r(array_keys($emails));Ou, depuis PHP 8.1, on peut utiliser la classe Ds\Set :

$emails = new \Ds\Set(["[email protected]", "[email protected]", "[email protected]"]);

print_r($emails);Les dictionnaires (ou objets associatifs)

Le concept

Un dictionnaire est une structure de données qui associe une clé à une valeur. C’est une idée fondamentale issue des relations entre ensembles : chaque élément d’un ensemble peut être relié à un autre élément, formant un couple (clé, valeur).

Par exemple :

- Clé : « nom » → Valeur : « Alice »

- Clé : « email » → Valeur : « [email protected]«

- Clé : « role » → Valeur : « admin »

C’est la base de la plupart des données du web : utilisateurs, objets JSON, paramètres d’API, etc.

Exemple en Python

utilisateur = {

"nom": "Alice",

"email": "[email protected]",

"role": "admin"

}

print(utilisateur["email"]) # [email protected]

# Ajout d'une nouvelle clé

utilisateur["statut"] = "actif"

# Parcourir les clés et valeurs

for cle, valeur in utilisateur.items():

print(cle, ":", valeur)Les dictionnaires sont extrêmement utilisés en Python, notamment dans le développement web avec des frameworks comme Flask ou Django, où les données sont souvent transmises sous forme de dictionnaires JSON.

Exemple en JavaScript (objets et JSON)

En JavaScript, le dictionnaire est représenté par un objet :

let utilisateur = {

nom: "Alice",

email: "[email protected]",

role: "admin"

};

console.log(utilisateur.email);

utilisateur.statut = "actif";

for (let cle in utilisateur) {

console.log(cle + " : " + utilisateur[cle]);

}Et lorsque vous communiquez avec un serveur, les données sont souvent envoyées ou reçues au format JSON, qui n’est rien d’autre qu’un dictionnaire écrit sous forme de texte.

let json = JSON.stringify(utilisateur);

console.log(json); // {"nom":"Alice","email":"[email protected]","role":"admin","statut":"actif"}Exemple en PHP

$utilisateur = [

"nom" => "Alice",

"email" => "[email protected]",

"role" => "admin"

];

echo $utilisateur["email"];

$utilisateur["statut"] = "actif";

foreach ($utilisateur as $cle => $valeur) {

echo "$cle : $valeur\n";

}En PHP, les tableaux associatifs jouent le rôle des dictionnaires. C’est ce que vous manipulez chaque jour quand vous traitez des formulaires, des fichiers JSON ou des configurations.

Les liens entre théorie et pratique

En prenant un peu de recul, on réalise que :

- Les listes représentent les ensembles ordonnés avec doublons,

- Les sets sont les ensembles mathématiques purs,

- Les dictionnaires représentent des relations entre ensembles (une clé liée à une valeur).

Chaque fois que vous codez un site web, vous appliquez ces principes sans le savoir. Les mathématiques ne sont donc pas une contrainte, mais un langage caché qui structure toute la logique du développement.

Exemple complet : gestion d’utilisateurs avec rôles

Prenons un exemple concret : un système de gestion d’utilisateurs.

utilisateurs = [

{"nom": "Alice", "role": "admin"},

{"nom": "Bob", "role": "user"},

{"nom": "Charlie", "role": "user"}

]

admins = {u["nom"] for u in utilisateurs if u["role"] == "admin"}

print(admins) # {'Alice'}Ici, on combine les trois notions :

- Une liste d’utilisateurs (collection ordonnée),

- Des dictionnaires pour représenter les données individuelles,

- Un set pour filtrer et obtenir des résultats uniques.

C’est exactement le type de logique qu’on retrouve dans les frameworks web, les systèmes d’authentification ou les API REST.

Les mathématiques et le développement web semblent appartenir à deux mondes éloignés. Pourtant, dès qu’on regarde sous la surface, on découvre qu’ils partagent le même cœur logique : la théorie des ensembles.

Cette discipline, souvent perçue comme abstraite, est en réalité le fondement sur lequel reposent toutes les structures de données modernes. Les listes, ensembles et dictionnaires ne sont que des incarnations informatiques de concepts mathématiques très anciens.

Comprendre cette logique, c’est plus que savoir coder : c’est apprendre à penser comme un programmeur. Cela vous permet d’écrire un code plus clair, plus rapide et plus intelligent. Et plus encore, cela vous donne les clés pour aborder sans crainte des notions plus avancées comme les bases de données, les algorithmes ou la programmation orientée objet.

Pourquoi les structures de données changent tout

À ce stade, vous savez que la théorie des ensembles se cache derrière la plupart des structures utilisées dans le code : listes, ensembles, dictionnaires. Mais ce n’est pas seulement une question de logique ou de syntaxe : le choix de la bonne structure de données a un impact direct sur la performance de votre application web.

Une même tâche, réalisée avec une structure inadaptée, peut être 10, 100 ou 1 000 fois plus lente. Et cela ne dépend pas du langage que vous utilisez, mais de la manière dont vous organisez vos données.

Pour comprendre cela, il faut voir la programmation comme un art de ranger les informations dans des boîtes bien choisies. Les mathématiques, elles, nous aident à savoir quelle boîte utiliser selon le type de relation entre les données.

Quand la structure accélère le web

Les listes : quand l’ordre compte

Les listes (ou tableaux) sont très pratiques quand l’ordre des éléments est important.

Mais elles deviennent inefficaces quand on doit rechercher souvent un élément précis.

Prenons un exemple simple en Python :

utilisateurs = ["Alice", "Bob", "Charlie", "David"]

print("Charlie" in utilisateurs) # TrueCe code paraît anodin, mais en réalité, le programme parcourt toute la liste pour vérifier si “Charlie” est présent. Dans un petit tableau, cela ne pose aucun problème.

Mais imaginez une application web qui doit vérifier la présence d’un utilisateur parmi plusieurs millions d’inscrits : la recherche prendrait alors beaucoup de temps.

En revanche, si vous utilisez un set à la place d’une liste, la recherche devient quasi instantanée :

utilisateurs = {"Alice", "Bob", "Charlie", "David"}

print("Charlie" in utilisateurs) # True, mais en O(1)Pourquoi ?

Parce qu’un set est conçu pour faire ce genre de vérification grâce à une structure interne appelée table de hachage, qui permet d’accéder directement à un élément sans tout parcourir.

Ainsi, le choix entre une liste et un set dépend non seulement du type de données, mais aussi de ce que vous allez en faire :

- Si l’ordre est essentiel (comme une file d’attente), utilisez une liste.

- Si vous cherchez souvent à vérifier la présence d’un élément, utilisez un set.

Les dictionnaires : la recherche ultra rapide

Les dictionnaires (ou objets associatifs) sont construits sur le même principe que les ensembles : la recherche par clé est presque instantanée.

Dans le développement web, cela se traduit par des applications plus fluides, surtout côté backend, où chaque milliseconde compte.

Prenons un exemple : une API doit retourner les informations d’un utilisateur à partir de son identifiant.

Avec une liste de dictionnaires :

utilisateurs = [

{"id": 1, "nom": "Alice"},

{"id": 2, "nom": "Bob"},

{"id": 3, "nom": "Charlie"}

]

def get_user(id):

for u in utilisateurs:

if u["id"] == id:

return u

return None

print(get_user(3)) # {"id": 3, "nom": "Charlie"}Ce code fonctionne, mais il parcourt toute la liste à chaque recherche.

Avec un dictionnaire de dictionnaires :

utilisateurs = {

1: {"nom": "Alice"},

2: {"nom": "Bob"},

3: {"nom": "Charlie"}

}

print(utilisateurs[3]) # {"nom": "Charlie"}Ici, la recherche est immédiate, car Python accède directement à la clé 3.

Cette logique est la même dans tous les langages modernes : plus vos données sont bien structurées, plus votre application est rapide.

Quand les ensembles simplifient les algorithmes

Un autre avantage des structures issues de la théorie des ensembles est leur simplicité logique. Elles permettent d’écrire du code plus clair, plus court, et donc plus facile à maintenir.

Dédoublonner une liste d’adresses e-mail

Imaginons que vous importiez une liste d’abonnés depuis plusieurs fichiers CSV, et que certains noms soient répétés.

emails = [

"[email protected]",

"[email protected]",

"[email protected]",

"[email protected]"

]Avec une simple conversion en set, vous éliminez automatiquement les doublons :

emails_uniques = set(emails)

print(emails_uniques) # {'[email protected]', '[email protected]', '[email protected]'}Cela vous évite de coder des boucles compliquées ou des comparaisons répétitives.

Cette logique mathématique rend votre code plus lisible et plus fiable.

Les structures de données et la mémoire

Un autre aspect important à comprendre est celui de la mémoire. Chaque structure de données a un coût : certaines prennent plus de place, d’autres moins.

- Les listes sont compactes, mais lentes pour la recherche.

- Les sets sont rapides, mais consomment plus de mémoire.

- Les dictionnaires combinent rapidité et flexibilité, mais ont eux aussi un coût mémoire plus élevé.

En développement web, notamment sur des serveurs hébergeant des milliers de sessions simultanées, ce choix peut faire une grande différence.

Par exemple, si vous stockez des millions d’éléments en mémoire :

- utilisez des sets pour les vérifications rapides,

- mais préférez des listes pour des données qui ne changent pas souvent.

L’art du bon développeur, c’est de savoir équilibrer vitesse et consommation mémoire selon le contexte de l’application.

Exemple concret : application web de gestion d’abonnés

Voyons un cas pratique qui relie tout ce que nous avons vu.

Imaginons que vous gériez un site d’abonnement à des formations en ligne (comme Créa-Troyes par exemple). Vous avez :

- une liste d’inscrits,

- une liste de personnes ayant confirmé leur e-mail,

- et une liste de personnes ayant souscrit à une offre payante.

inscrits = {"[email protected]", "[email protected]", "[email protected]", "[email protected]"}

confirmes = {"[email protected]", "[email protected]"}

abonnes = {"[email protected]"}

# Qui doit encore confirmer ?

a_confirmer = inscrits - confirmes

print("Emails à confirmer :", a_confirmer)

# Qui est abonné sans avoir confirmé ? (cas d’erreur)

erreurs = abonnes - confirmes

print("Problèmes à corriger :", erreurs)

# Taux de conversion

taux = len(abonnes) / len(inscrits) * 100

print(f"Taux d'abonnement : {taux:.2f}%")Ce petit script illustre parfaitement l’intérêt des ensembles :

- Les différences d’ensembles servent à trouver les personnes manquantes ou en erreur,

- Les intersections permettent de vérifier les statuts multiples,

- Le tout, en quelques lignes simples et lisibles.

C’est exactement ce que font les systèmes de gestion de bases de données, de mailing ou de CRM à grande échelle.

Mathématiques et web moderne : un duo sous-estimé

Il est facile de penser que les mathématiques appartiennent au passé, et que le web moderne repose uniquement sur les frameworks et les bibliothèques. Pourtant, chaque outil que vous utilisez — que ce soit React, Flask, Laravel, ou CodeIgniter — repose sur ces mêmes principes mathématiques.

Quand un framework trie, filtre, ou regroupe des données, il applique en réalité les règles de la théorie des ensembles :

- les jointures SQL sont des intersections,

- les filtres sont des sous-ensembles,

- les groupements sont des regroupements d’ensembles disjoints.

Plus votre compréhension de ces bases est solide, plus vous pouvez créer des applications performantes, logiques et stables.

Ce que la théorie des ensembles nous apprend vraiment

Au fond, la théorie des ensembles ne sert pas seulement à structurer les données. Elle nous apprend à penser comme un programmeur.

Elle développe trois qualités essentielles pour tout développeur web :

- La rigueur logique : savoir quand deux éléments appartiennent au même groupe, ou quand une relation existe.

- L’abstraction : savoir représenter des situations complexes avec des structures simples.

- La clarté : savoir que chaque donnée doit avoir une place logique dans le système.

Ces qualités sont universelles. Elles s’appliquent aussi bien au code backend qu’à la conception d’interfaces, à la création d’API, ou même à la gestion des permissions dans une application web.

En découvrant la théorie des ensembles et son lien avec les structures de données, vous avez en réalité mis un pied dans la pensée fondamentale du code.

Chaque langage, chaque framework, chaque base de données repose sur ces concepts.

Les listes, ensembles et dictionnaires ne sont pas seulement des outils techniques : ce sont les briques de la pensée informatique.

Les mathématiques, loin d’être abstraites, deviennent ici des alliées précieuses. Elles vous aident à écrire un code plus propre, plus rapide, plus cohérent — mais surtout à comprendre pourquoi une solution fonctionne mieux qu’une autre.

C’est cette compréhension qui distingue le simple “copieur de code” du véritable développeur. Celui qui sait ce qu’il fait, pourquoi il le fait, et comment l’améliorer.

Alors, la prochaine fois que vous manipulerez un tableau ou un objet dans votre code, souvenez-vous : vous ne manipulez pas juste des variables, mais les idées puissantes de la théorie des ensembles, nées bien avant les ordinateurs, et pourtant indispensables à leur fonctionnement.