Les mathématiques et le développement web semblent, à première vue, appartenir à deux mondes bien distincts. D’un côté, les équations, les démonstrations et les théorèmes ; de l’autre, le code, les balises HTML et les requêtes SQL. Pourtant, derrière chaque programme informatique, il existe une logique rigoureuse, héritée directement des mathématiques. Cette logique est la colonne vertébrale de tout code bien conçu.

Comprendre cette logique, c’est apprendre à penser comme un ordinateur, à raisonner de manière structurée, et à éviter les erreurs de raisonnement qui mènent souvent à des bugs. Parmi les outils logiques les plus importants figurent l’implication logique et les quantificateurs. Ces deux notions, issues de la logique mathématique, permettent de formaliser le raisonnement, de décrire les comportements attendus d’un programme et même de prouver qu’un algorithme est correct.

Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble, pas à pas, comment ces concepts mathématiques s’appliquent concrètement dans le développement web. Vous découvrirez comment les conditions if, les boucles for, ou encore les tests unitaires reposent tous sur des principes logiques simples.

Pas besoin d’être un expert en mathématiques : nous allons vulgariser chaque notion, l’illustrer avec du code, et vous montrer comment ces principes vous aideront à devenir un développeur plus rigoureux, plus confiant et plus efficace.

- Le lien entre logique mathématique et programmation

- L’implication logique (→) dans le raisonnement des programmes

- Comprendre ce que signifie “si… alors…” en logique et en code

- Différence entre implication logique et causalité

- L’implication dans les langages de programmation

- L’implication dans les fonctions et les retours de valeurs

- L’implication et les tests unitaires

- Les implications imbriquées : raisonner comme un développeur avancé

- Pourquoi l’implication logique est partout ?

- Les quantificateurs logiques (∀ et ∃)

- Du raisonnement logique à la preuve de correction d’un programme

- Qu’est-ce qu’une preuve de correction ?

- Les ingrédients d’un raisonnement logique en programmation

- Exemple concret : prouver la correction d’un algorithme simple

- Les invariants de boucle : une idée clé

- Lien entre tests et preuve de correction

- La logique comme outil de prévention des erreurs

- Raisonnement formel et pensée algorithmique

- Pourquoi la logique rend votre code plus fiable et plus clair

- Penser logiquement pour éviter les bugs

- Les préconditions et postconditions dans le code réel

- Les invariants : la logique qui structure les algorithmes

- La logique comme outil de communication entre développeurs

- Prévenir plutôt que corriger : la logique comme garde-fou

- Exemples concrets : quand la logique sauve un projet

- Penser en termes de vérité plutôt qu’en “succès”

- Pourquoi la logique rend le code plus clair

- Transition vers la conclusion

- Penser comme un logicien pour coder comme un architecte

Le lien entre logique mathématique et programmation

La logique comme fondement du code

Tout programme repose sur des décisions logiques. Chaque fois que vous écrivez une condition if, que vous effectuez une comparaison (>, <, ==), ou que vous testez une valeur, vous utilisez la logique mathématique sans forcément vous en rendre compte. La logique mathématique sert à déterminer si une proposition est vraie ou fausse. En programmation, c’est exactement ce que fait votre ordinateur : il exécute des instructions selon la vérité d’une expression booléenne.

Prenons un exemple simple en JavaScript :

let age = 20;

if (age >= 18) {

console.log("Vous êtes majeur.");

} else {

console.log("Vous êtes mineur.");

}Ici, la condition age >= 18 est une proposition logique. Elle est vraie si l’âge est supérieur ou égal à 18, sinon elle est fausse. Votre programme agit donc comme un petit logicien : il évalue une expression, détermine sa valeur de vérité, et choisit une action en conséquence.

Les valeurs true (vrai) et false (faux) sont directement issues de la logique booléenne, une branche des mathématiques inventée par George Boole au XIXe siècle. Sans cette base, aucun langage de programmation moderne ne fonctionnerait.

Les propositions et leur vérité dans un programme

En logique, une proposition est une phrase qui peut être soit vraie, soit fausse.

Par exemple :

- “2 est supérieur à 1” → vrai

- “Le ciel est vert” → faux

En programmation, on manipule ces propositions sous forme de conditions. Elles permettent de guider le comportement du programme. Par exemple, en PHP :

$note = 15;

if ($note >= 10) {

echo "Réussi !";

} else {

echo "Échoué.";

}Ici, $note >= 10 est une proposition. Le programme se base sur sa vérité pour décider du message à afficher.

Mais la logique permet d’aller plus loin que de simples comparaisons. Vous pouvez combiner plusieurs propositions avec des opérateurs logiques :

&&signifie “et” (conjonction)||signifie “ou” (disjonction)!signifie “non” (négation)

Par exemple :

let age = 25;

let permis = true;

if (age >= 18 && permis) {

console.log("Vous pouvez conduire !");

}Ici, les deux conditions doivent être vraies pour que le message s’affiche. C’est une application directe du ET logique (appelé conjonction en mathématiques).

De même, le OU logique permet d’exécuter une action si au moins une condition est vraie :

age = 16

accompagné = True

if age >= 18 or accompagné:

print("Vous pouvez entrer.")

else:

print("Entrée interdite.")Le programme “raisonne” ainsi selon les mêmes principes qu’un raisonnement mathématique.

Exemple concret : logique et boucles

La logique n’intervient pas seulement dans les conditions : elle est aussi au cœur des boucles et des algorithmes.

Prenons un exemple en PHP. Imaginons que vous vouliez vérifier si tous les éléments d’un tableau sont positifs.

$nombres = [4, 7, 2, 8];

$tousPositifs = true;

foreach ($nombres as $n) {

if ($n < 0) {

$tousPositifs = false;

break;

}

}

if ($tousPositifs) {

echo "Tous les nombres sont positifs.";

} else {

echo "Certains nombres sont négatifs.";

}Ici, la boucle réalise un raisonnement logique complet. Elle part du postulat que tous les nombres sont positifs, puis cherche à prouver le contraire. Si elle trouve un nombre négatif, la proposition “tous les nombres sont positifs” devient fausse.

C’est exactement ce que font les mathématiciens lorsqu’ils testent une hypothèse : ils cherchent une contre-exemple pour la réfuter.

Ce lien entre logique et algorithme est fondamental. Chaque fois que vous codez une boucle, vous manipulez implicitement des concepts logiques comme :

- la quantification (vérifier quelque chose pour tous les éléments),

- la condition d’arrêt,

- et la preuve par contradiction (le code prouve qu’une hypothèse est fausse en trouvant un contre-exemple).

Nous avons vu que le cœur du développement web repose sur la logique booléenne.

Chaque condition, chaque boucle, chaque test de votre code n’est qu’une traduction pratique de principes mathématiques de base : propositions, vérité, négation, conjonction, disjonction.

Avant d’aller plus loin vers les implications logiques et les quantificateurs, il est essentiel de comprendre que le programme est une machine logique : il ne raisonne pas comme un humain, mais selon des règles de vérité précises.

L’implication logique (→) dans le raisonnement des programmes

Comprendre ce que signifie “si… alors…” en logique et en code

L’implication logique est l’un des piliers de la logique mathématique. On la note souvent avec le symbole → et on la lit “si … alors …”.

Par exemple :

Si une personne a 18 ans ou plus, alors elle est majeure.

(mathématiquement : âge ≥ 18 → majeur)

Cela signifie que la véracité de la deuxième partie (la conclusion) dépend de la première (la condition). En d’autres termes, si la condition est vraie, la conclusion doit l’être aussi. Sinon, le raisonnement est faux.

Dans le code, ce “si… alors…” se traduit directement par la structure if…then…else, présente dans tous les langages. Voici un exemple simple en JavaScript :

let temperature = 30;

if (temperature > 25) {

console.log("Il fait chaud !");

} else {

console.log("Il ne fait pas chaud.");

}Ici, l’implication logique est claire :

Si la température est supérieure à 25, alors on affiche “Il fait chaud !”.

Le rôle du programme est d’évaluer la condition logique (temperature > 25) et d’exécuter la conséquence correspondante. La structure du raisonnement est la même que celle d’une implication mathématique.

Votre ordinateur devient donc un exécuteur de logique conditionnelle.

Différence entre implication logique et causalité

Une erreur fréquente chez les débutants est de confondre implication et causalité.

En mathématiques, une implication ne signifie pas nécessairement qu’il existe un lien de cause à effet entre les deux parties. Elle exprime simplement une relation de vérité conditionnelle.

Prenons un exemple concret :

“Si le ciel est vert, alors 2 + 2 = 4.”

Cette phrase est logiquement vraie, même si elle n’a aucun sens causal. Pourquoi ?

Parce que dans la logique, une implication est considérée vraie dans tous les cas, sauf si la condition est vraie et la conclusion fausse. Or, “2 + 2 = 4” est toujours vrai, donc l’implication entière reste vraie.

Dans le code, cela signifie qu’un programme ne cherche pas à comprendre “pourquoi” quelque chose se produit, mais simplement dans quel cas une action doit être exécutée.

En PHP, par exemple :

$connecté = false;

if ($connecté) {

echo "Bienvenue sur votre compte.";

} else {

echo "Veuillez vous connecter.";

}L’ordinateur ne cherche pas la cause de la déconnexion : il applique strictement la logique de la condition. C’est cette rigueur qui permet de formaliser les raisonnements et d’éviter les erreurs d’interprétation.

L’implication dans les langages de programmation

L’implication logique est omniprésente dans tous les langages modernes, qu’il s’agisse de PHP, de Python, de JavaScript ou de C. Chaque fois que vous écrivez un if, vous formulez en réalité une implication logique.

Exemple en Python :

score = 85

if score >= 50:

print("Réussi !")

else:

print("Échoué.")Ici, le raisonnement implicite est :

Si

score >= 50, alors afficher “Réussi !”.

Sinon, la conclusion alternative (“Échoué.”) s’exécute. Mais vous pouvez aussi avoir des implications imbriquées, ce qui correspond à des raisonnements composés :

let age = 25;

let permis = true;

if (age >= 18 && permis) {

console.log("Vous pouvez conduire.");

} else if (age >= 18 && !permis) {

console.log("Vous devez passer le permis.");

} else {

console.log("Vous êtes trop jeune pour conduire.");

}Chaque condition représente une implication différente :

- Si (âge ≥ 18 et permis) → peut conduire

- Si (âge ≥ 18 et non permis) → doit passer le permis

- Sinon → trop jeune

Le programme raisonne donc exactement comme un mathématicien qui évalue plusieurs cas possibles d’un même raisonnement logique.

L’implication dans les fonctions et les retours de valeurs

Une autre manière de représenter une implication est à travers les retours de fonction.

En effet, une fonction peut être vue comme une implication :

Si certaines conditions sont remplies, alors la fonction renvoie une valeur spécifique.

Prenons un exemple concret en PHP :

function division($a, $b) {

if ($b == 0) {

return "Erreur : division par zéro";

} else {

return $a / $b;

}

}

echo division(10, 2); // Affiche 5

echo division(10, 0); // Affiche "Erreur : division par zéro"Ici, l’implication est claire :

Si

$b == 0, alors on renvoie un message d’erreur.

Sinon, on renvoie le résultat de la division.

L’intérêt de ce raisonnement est de garantir la correction du programme : il anticipe les cas qui pourraient provoquer une erreur. Nous reviendrons sur cette idée plus tard, dans la partie sur la preuve de correction.

L’implication et les tests unitaires

Les tests unitaires — que tout bon développeur devrait pratiquer — sont une application directe de l’implication logique. Un test affirme une propriété qui doit être vraie si certaines conditions sont remplies.

Prenons un exemple simple en JavaScript :

function addition(a, b) {

return a + b;

}

// Test logique :

if (addition(2, 3) === 5) {

console.log("Test réussi !");

} else {

console.log("Test échoué !");

}Ici, le test traduit l’implication suivante :

Si on additionne 2 et 3, alors le résultat doit être 5.

Autrement dit, le test vérifie la vérité d’une implication :addition(2, 3) === 5 → vrai ou faux.

Plus les implications de ce type sont vérifiées, plus votre programme peut être considéré comme logiquement correct.

Les implications imbriquées : raisonner comme un développeur avancé

L’implication logique permet aussi de raisonner sur des cas plus complexes, où les conditions dépendent d’autres conditions. C’est ce qu’on appelle les implications imbriquées ou conditionnelles multiples.

Prenons un exemple en Python :

age = 22

carte_etudiant = True

if age < 18:

tarif = "Tarif enfant"

elif age < 26 and carte_etudiant:

tarif = "Tarif étudiant"

else:

tarif = "Tarif normal"

print(tarif)Ici, nous avons plusieurs implications successives :

- Si

age < 18, alors tarif enfant - Si

age < 26etcarte_etudiant, alors tarif étudiant - Sinon, tarif normal

Chaque étape du raisonnement élimine un cas possible. C’est ce qu’on appelle en mathématiques un raisonnement par disjonction de cas. Cette approche est très puissante pour concevoir des algorithmes clairs et sans ambiguïté.

Pourquoi l’implication logique est partout ?

Chaque programme informatique, du plus simple au plus complexe, repose sur une succession d’implications logiques. Elles déterminent dans quelles conditions une action doit être exécutée, et ce qu’il faut faire sinon.

Les développeurs expérimentés apprennent à raisonner ainsi naturellement : Ils ne se demandent pas “que va faire mon code ?”, mais “dans quel cas mon code doit faire cela ?”.

Cette manière de raisonner rend le code :

- plus prévisible,

- plus facile à maintenir,

- et surtout, plus fiable.

Dans le prochain chapitre, nous allons aborder un concept complémentaire : les quantificateurs logiques. Ils permettent de raisonner non plus sur une seule condition, mais sur l’ensemble ou une partie d’un groupe de données.

C’est grâce à eux que vous pouvez, par exemple, vérifier qu’un tableau respecte une propriété, ou qu’au moins un élément correspond à votre recherche.

Les quantificateurs logiques (∀ et ∃)

Que sont les quantificateurs logiques ?

Les quantificateurs logiques sont des symboles utilisés en mathématiques pour exprimer des affirmations qui portent non pas sur un seul élément, mais sur plusieurs.

Ils permettent de généraliser des propositions logiques.

Il en existe deux principaux :

- Le quantificateur universel (∀) : se lit “pour tout” ou “pour chaque”.

Il affirme qu’une propriété est vraie pour tous les éléments d’un ensemble.

Exemple mathématique :∀x ∈ N, x + 0 = x

(Pour tout nombre naturel x, ajouter zéro ne change pas sa valeur.) - Le quantificateur existentiel (∃) : se lit “il existe au moins un”.

Il affirme qu’une propriété est vraie pour au moins un élément.

Exemple mathématique :∃x ∈ N, x² = 9

(Il existe au moins un nombre naturel dont le carré vaut 9.)

Ces deux symboles sont à la base du raisonnement scientifique. Et dans le monde de la programmation, ils se traduisent directement par des structures comme les boucles, les conditions, ou les fonctions de recherche.

Le quantificateur universel (∀) dans le code : “pour tout”

Le quantificateur universel (∀) se retrouve dans toutes les situations où vous devez vérifier qu’une propriété est vraie pour tous les éléments d’un ensemble de données.

C’est typiquement ce que l’on fait avec des boucles ou certaines fonctions de tableau.

Prenons un exemple simple en JavaScript : Vous voulez vérifier que tous les éléments d’un tableau sont positifs.

Version avec une boucle :

let nombres = [2, 5, 9, 3];

let tousPositifs = true;

for (let n of nombres) {

if (n < 0) {

tousPositifs = false;

break;

}

}

if (tousPositifs) {

console.log("Tous les nombres sont positifs.");

} else {

console.log("Il y a au moins un nombre négatif.");

}Ici, le raisonnement est :

∀n ∈ nombres, n ≥ 0

Le programme teste chaque élément et ne valide la proposition que si elle est vraie pour tous. Dès qu’un seul élément ne respecte pas la règle, l’hypothèse “tous les nombres sont positifs” devient fausse.

Version avec une méthode plus moderne :

En JavaScript moderne, la méthode .every() traduit directement le quantificateur ∀ :

let nombres = [2, 5, 9, 3];

if (nombres.every(n => n >= 0)) {

console.log("Tous les nombres sont positifs.");

}Cette ligne de code est littéralement une phrase logique :

“Pour tout élément n du tableau, n ≥ 0.”

C’est une parfaite illustration du quantificateur universel en programmation.

Le quantificateur existentiel (∃) : “il existe au moins un”

À l’inverse du précédent, le quantificateur existentiel (∃) est utilisé lorsque vous cherchez à savoir s’il existe au moins un élément qui satisfait une propriété donnée.

En d’autres termes :

“Y a-t-il un cas où… ?”

C’est ce que vous faites chaque fois que vous effectuez une recherche ou un filtrage.

Exemple en PHP :

$emails = ["[email protected]", "[email protected]", "[email protected]"];

$trouvé = false;

foreach ($emails as $email) {

if (str_contains($email, "@gmail.com")) {

$trouvé = true;

break;

}

}

if ($trouvé) {

echo "Il existe au moins un email Gmail.";

} else {

echo "Aucun email Gmail trouvé.";

}Ce code représente le raisonnement logique suivant :

∃e ∈ emails, e contient “@gmail.com”

Tant qu’on n’a pas trouvé un élément correspondant, le programme continue à chercher. Une fois trouvé, on peut conclure que la propriété “il existe au moins un Gmail” est vraie.

Version avec une fonction plus concise (JavaScript) :

let emails = ["[email protected]", "[email protected]", "[email protected]"];

if (emails.some(email => email.includes("@gmail.com"))) {

console.log("Il existe au moins un email Gmail.");

}La méthode .some() de JavaScript incarne parfaitement le quantificateur existentiel :

“Il existe au moins un élément dans le tableau pour lequel la condition est vraie.”

Combiner les deux quantificateurs

Les quantificateurs deviennent particulièrement puissants lorsqu’on les combine. C’est le cas dans de nombreux algorithmes ou validations complexes.

Prenons un exemple concret : Vous développez une application web de quiz, et vous voulez vérifier que :

- chaque question (∀) a au moins une réponse correcte (∃).

En pseudo-code, on peut écrire :

∀ question ∈ quiz, ∃ réponse ∈ question, réponse.est_correcte = vrai

En JavaScript, cela pourrait ressembler à ceci :

let quiz = [

{ question: "2 + 2 ?", reponses: [{text: "3", correct: false}, {text: "4", correct: true}] },

{ question: "Capitale de la France ?", reponses: [{text: "Paris", correct: true}, {text: "Lyon", correct: false}] }

];

let valide = quiz.every(q =>

q.reponses.some(r => r.correct === true)

);

console.log(valide ? "Le quiz est valide." : "Erreur : certaines questions n'ont pas de bonne réponse.");Ici :

.every()traduit le pour tout (∀).some()traduit le il existe (∃)

On voit ainsi comment les mathématiques permettent d’exprimer, avec précision, la logique de validation d’un programme. Cette combinaison est très utilisée dans les tests, la vérification de données ou la modélisation d’API.

Les quantificateurs dans le raisonnement algorithmique

Les quantificateurs ne sont pas seulement utiles pour tester des tableaux : ils servent aussi à raisonner sur des algorithmes entiers. Ils permettent de formuler des propriétés à prouver.

Prenons un exemple classique : le tri d’un tableau.

Lorsqu’un algorithme de tri (comme le tri à bulles ou le tri rapide) est terminé, on veut prouver qu’il a bien trié les données. La propriété mathématique correspondante est :

∀i, j, si i < j alors T[i] ≤ T[j]

Ce qui se lit :

“Pour tout couple d’indices i et j, si i est avant j, alors la valeur en i est inférieure ou égale à celle en j.”

Cette phrase contient à la fois :

- un quantificateur universel (pour tout i et j),

- et une implication logique (si … alors …).

En d’autres termes, les quantificateurs permettent de formaliser ce que signifie “le tableau est trié”. Et c’est ce genre de raisonnement qui sert à prouver la correction d’un programme, c’est-à-dire démontrer qu’il fait bien ce qu’on attend de lui.

Analogies simples pour bien comprendre

Pour bien ancrer ces concepts, imaginons deux situations de la vie courante.

- Quantificateur universel (∀) :

“Tous les élèves de la classe ont rendu leur devoir.”

Si un seul élève ne l’a pas rendu, la phrase devient fausse. - Quantificateur existentiel (∃) :

“Il y a au moins un élève qui a eu 20 sur 20.”

Il suffit d’un seul pour que la phrase soit vraie.

En programmation, c’est exactement la même logique :

- une seule exception peut invalider une vérification universelle,

- une seule occurrence peut suffire à valider une recherche existentielle.

Les quantificateurs logiques permettent de décrire précisément le comportement des programmes. Ils se traduisent dans le code par :

- des boucles (for, while, foreach),

- des méthodes de tableaux (

every,some,filter), - et des conditions logiques imbriquées.

Le quantificateur universel (∀) s’assure qu’une propriété est vraie pour tous les cas. Le quantificateur existentiel (∃) vérifie qu’il existe au moins un cas où la propriété est vraie.

Ces outils conceptuels sont essentiels pour raisonner sur les programmes, les tester, et surtout les prouver corrects. C’est justement ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre : comment passer du raisonnement logique à la preuve de correction d’un programme.

Du raisonnement logique à la preuve de correction d’un programme

Qu’est-ce qu’une preuve de correction ?

Lorsqu’un développeur écrit du code, il cherche à produire un programme qui fonctionne correctement. Mais que signifie exactement “correct” ?

En mathématiques comme en informatique, un programme est correct s’il respecte une spécification donnée, c’est-à-dire un ensemble de conditions logiques définissant ce qu’il doit faire.

La preuve de correction consiste donc à démontrer — de manière rigoureuse — que le programme satisfait ces conditions, pour tous les cas possibles.

C’est une idée simple, mais essentielle :

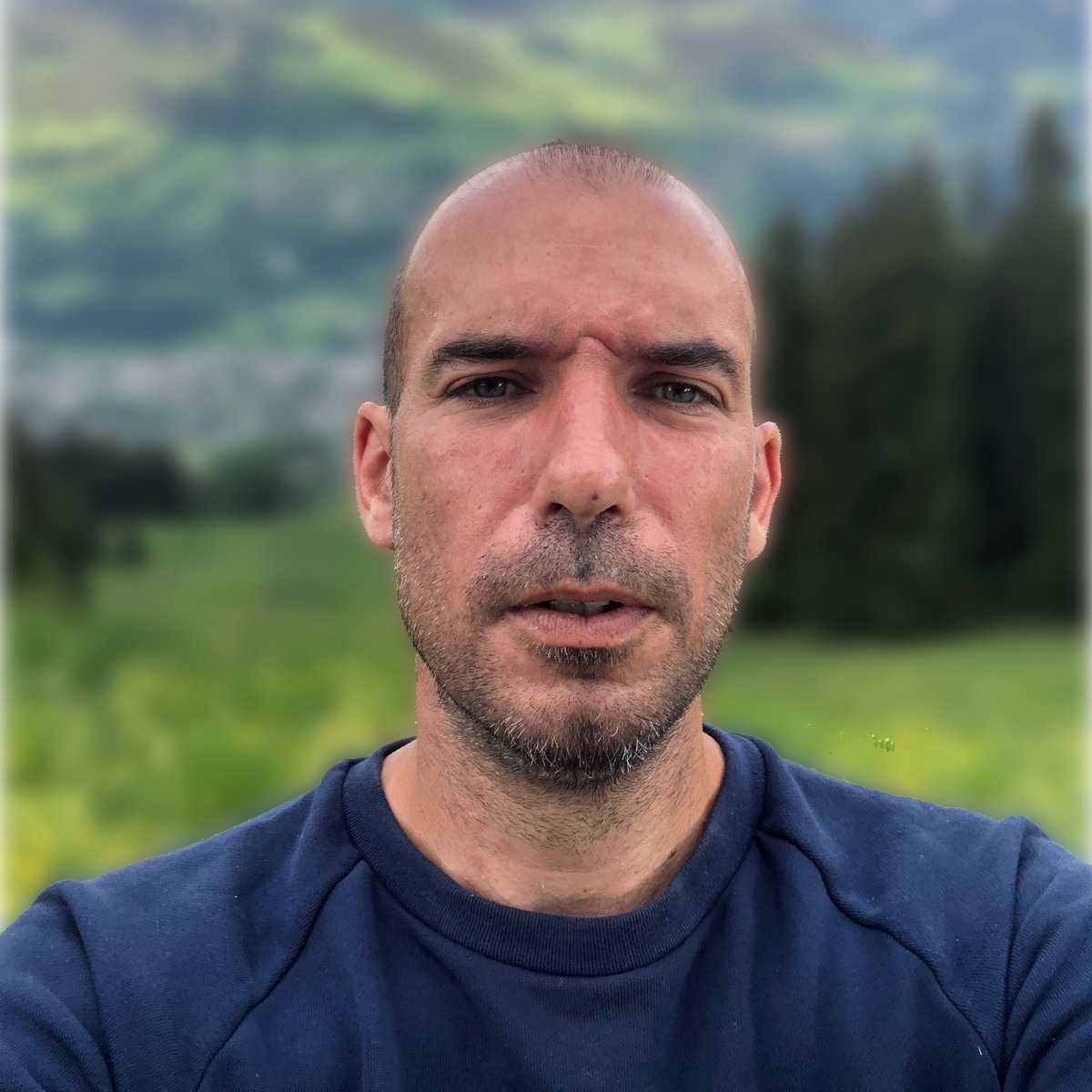

Des formations informatique pour tous !

Débutant ou curieux ? Apprenez le développement web, le référencement, le webmarketing, la bureautique, à maîtriser vos appareils Apple et bien plus encore…

Formateur indépendant, professionnel du web depuis 2006, je vous accompagne pas à pas et en cours particulier, que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez progresser. En visio, à votre rythme, et toujours avec pédagogie.

Découvrez mes formations Qui suis-je ?La preuve de correction, c’est démontrer qu’un programme est logiquement vrai.

Pour bien comprendre, il faut distinguer deux formes de correction :

- La correction partielle :

Le programme donne un résultat juste quand il se termine.

Exemple : si le programme s’arrête, il a calculé la bonne réponse. - La correction totale :

Le programme donne un résultat juste et il se termine toujours.

Autrement dit, il ne peut pas boucler indéfiniment.

Un développeur consciencieux doit toujours viser une correction totale, surtout dans des programmes critiques (paiement, sécurité, traitement de données, etc.).

Les ingrédients d’un raisonnement logique en programmation

Pour démontrer la correction d’un programme, on raisonne avec trois éléments essentiels :

- Les préconditions : ce qui doit être vrai avant l’exécution.

Exemple : pour diviser deux nombres, le dénominateur doit être non nul. - Le corps du programme : les instructions, les boucles, les conditions, etc.

- Les postconditions : ce qui doit être vrai après l’exécution.

Exemple : le résultat de la fonction doit être le quotient exact des deux nombres.

Ce schéma se traduit souvent par la structure suivante :

Si les préconditions sont vraies,

et que le programme s’exécute selon ses règles,

alors les postconditions seront vraies.

C’est une implication logique, du type :

(Préconditions) → (Postconditions)

Prenons un exemple simple en PHP :

function division($a, $b) {

if ($b == 0) {

return "Erreur : division par zéro";

}

return $a / $b;

}Ici :

- Précondition :

$b ≠ 0 - Postcondition : le résultat doit être égal à

$a / $b

Le code vérifie explicitement la précondition, garantissant que la postcondition est bien respectée.

C’est une première étape vers la preuve de correction : le programme s’assure que les conditions nécessaires à la vérité de la conclusion sont bien réunies.

Exemple concret : prouver la correction d’un algorithme simple

Prenons un exemple plus algorithmique : calculer la somme des n premiers entiers naturels.

def somme_n(n):

total = 0

i = 1

while i <= n:

total = total + i

i = i + 1

return totalNous voulons prouver que cette fonction respecte la spécification suivante :

Pour tout entier naturel n ≥ 0,

somme_n(n)renvoie la somme1 + 2 + 3 + ... + n.

Précondition :

n doit être un entier positif.

Postcondition :

Le résultat doit être égal à n*(n+1)/2.

Étape 1 : Initialisation

Avant de commencer la boucle, total = 0 et i = 1.

L’invariant de départ est donc :

“La somme des nombres ajoutés jusqu’à présent est correcte pour les valeurs déjà parcourues.”

Étape 2 : Maintien de l’invariant

À chaque itération, on ajoute i à total.

Si l’invariant était vrai avant cette étape, il le reste après, car on a simplement ajouté un élément cohérent à la somme.

Étape 3 : Terminaison

Quand i > n, la boucle s’arrête.

À ce moment, total contient bien la somme de tous les entiers de 1 à n.

On a donc démontré que :

Si la précondition est vraie (

n ≥ 0),

alors après exécution, la postcondition (total = n*(n+1)/2) est vraie.

C’est une preuve de correction partielle. Et comme la boucle est finie (puisque i augmente à chaque fois), le programme est aussi totalement correct.

Les invariants de boucle : une idée clé

Un invariant de boucle est une propriété logique qui reste vraie à chaque tour de boucle. C’est un outil central pour démontrer la correction d’un algorithme.

Prenons un exemple en JavaScript. Nous voulons vérifier si un tableau est trié en ordre croissant.

function estTrie(tab) {

for (let i = 0; i < tab.length - 1; i++) {

if (tab[i] > tab[i + 1]) {

return false;

}

}

return true;

}Spécification :

Pour tout tableau

tab, la fonction renvoie vrai si et seulement si chaque élément est inférieur ou égal au suivant.

Invariant de boucle :

À chaque itération, les éléments du tableau jusqu’à

isont triés.

On peut alors démontrer que :

- L’invariant est vrai au début (aucun élément à comparer).

- Il reste vrai à chaque itération tant qu’aucune paire inversée n’est trouvée.

- S’il est encore vrai à la fin, alors le tableau est trié.

Cet exemple montre que la logique permet de prouver qu’un programme se comporte comme prévu, pour tous les cas possibles — pas seulement pour les tests qu’on a effectués.

Lien entre tests et preuve de correction

Les tests unitaires sont une approche empirique : on vérifie que le programme fonctionne sur un certain nombre de cas concrets. Mais ils ne garantissent pas que le programme fonctionne dans tous les cas possibles.

La preuve de correction, elle, est une démarche logique et mathématique. Elle démontre que le programme est vrai pour toutes les entrées valides.

On peut dire que :

- Les tests montrent que le programme marche souvent.

- La preuve de correction montre qu’il marche toujours.

Par exemple, supposons que vous ayez une fonction de recherche :

def contient(liste, valeur):

for x in liste:

if x == valeur:

return True

return FalseLes tests pourraient vérifier quelques cas :

contient([1,2,3], 2)→ Truecontient([1,2,3], 5)→ False

Mais la preuve de correction formalise cela en logique :

∀ liste, ∀ valeur,

contient(liste, valeur) = vrai ⇔ ∃ x ∈ liste, x = valeur.

Autrement dit, la fonction est correcte si elle renvoie vrai uniquement quand un élément égal à valeur existe. C’est une démonstration universelle et exacte, pas une simple vérification empirique.

La logique comme outil de prévention des erreurs

La preuve de correction n’est pas réservée aux chercheurs : elle inspire directement les bonnes pratiques de développement au quotidien.

Quand vous :

- vérifiez les entrées utilisateur avant traitement,

- définissez des conditions d’arrêt claires dans vos boucles,

- ou écrivez des assertions pour garantir une propriété,

vous appliquez déjà les principes de la logique mathématique.

Prenons un exemple en PHP :

function retirerStock($stock, $quantite) {

assert($quantite > 0);

assert($quantite <= $stock);

return $stock - $quantite;

}Les lignes assert() servent à garantir que certaines conditions sont toujours vraies.

Ce sont des garde-fous logiques : si une précondition n’est pas respectée, le programme s’interrompt immédiatement, évitant des comportements incohérents.

Ces petits tests logiques intégrés sont des formes simplifiées de preuve de correction.

Ils assurent que votre programme reste dans un état cohérent du début à la fin.

Raisonnement formel et pensée algorithmique

Raisonner logiquement sur un programme ne consiste pas seulement à “vérifier des conditions”. C’est une manière de penser le code.

Un bon développeur anticipe les cas possibles, imagine les implications logiques de chaque condition, et construit des algorithmes comme des démonstrations mathématiques :

- On définit le but à atteindre (postcondition).

- On décrit les hypothèses de départ (préconditions).

- On s’assure que chaque étape rapproche logiquement du but.

Ce mode de pensée permet de créer des programmes :

- plus fiables,

- plus complets,

- et beaucoup plus faciles à tester.

En réalité, tout bon code est une preuve vivante : une suite d’instructions qui démontre, pas à pas, qu’un raisonnement est vrai.

Nous venons de voir que les mathématiques ne sont pas qu’une curiosité pour développeurs curieux : elles sont au cœur du raisonnement, de la fiabilité et de la rigueur en programmation.

Pourquoi la logique rend votre code plus fiable et plus clair

Penser logiquement pour éviter les bugs

La plupart des erreurs dans un programme ne viennent pas d’une faute de frappe, mais d’un mauvais raisonnement logique.

Par exemple, une condition mal formulée, une boucle mal conçue, ou un test oublié. C’est pourquoi comprendre la logique — les implications, les quantificateurs, les conditions — vous aide à raisonner avant de coder.

Prenons un exemple simple en JavaScript :

if (!user.isAdmin && user.isConnected) {

console.log("Accès refusé.");

}Ici, il faut bien réfléchir : la condition signifie

“Si l’utilisateur n’est pas admin et qu’il est connecté, alors accès refusé.”

Mais si l’utilisateur n’est pas connecté, le code ne dit rien. Ce genre de logique incomplète peut créer des comportements inattendus.

En réfléchissant comme un logicien, on peut reformuler correctement le raisonnement complet :

if (!user.isConnected) {

console.log("Veuillez vous connecter.");

} else if (!user.isAdmin) {

console.log("Accès refusé.");

} else {

console.log("Bienvenue administrateur !");

}Ce code couvre tous les cas possibles : chaque situation a une issue logique cohérente. Raisonner ainsi évite les “zones grises” dans vos conditions, sources classiques d’erreurs.

Les préconditions et postconditions dans le code réel

La logique mathématique n’est pas qu’un concept théorique. Elle peut guider la structure même de vos fonctions, en rendant explicite ce que chaque partie du code doit garantir avant et après son exécution.

Prenons un exemple concret en PHP :

function racineCarree($x) {

if ($x < 0) {

throw new Exception("Erreur : la racine carrée d’un nombre négatif n’est pas définie.");

}

return sqrt($x);

}Ici :

- Précondition :

$x ≥ 0 - Postcondition : le résultat est tel que

résultat² = $x

Cette manière de penser permet de documenter logiquement vos fonctions. Chaque fonction devient une petite unité de raisonnement : si les hypothèses sont vraies, alors la conclusion l’est aussi.

Ce concept est très proche du contrat de conception (Design by Contract), une méthode de développement qui repose justement sur la logique mathématique.

L’idée est simple :

Un programme doit tenir ses promesses, comme un contrat entre développeur et machine.

Les invariants : la logique qui structure les algorithmes

Nous avons déjà évoqué les invariants de boucle : ces vérités qui restent stables pendant l’exécution d’un algorithme. Mais les invariants existent aussi à un niveau plus large, dans la structure d’un programme.

Un invariant, c’est une règle toujours vraie, quoi qu’il arrive. Par exemple, dans une application bancaire, un invariant pourrait être :

“La somme totale des comptes doit rester constante après un virement.”

Chaque opération doit préserver cette vérité. Si un bug la viole, c’est qu’il y a une erreur de raisonnement.

Imaginons un code en Python qui simule un transfert d’argent :

def transfert(compteA, compteB, montant):

assert montant > 0

assert compteA["solde"] >= montant

compteA["solde"] -= montant

compteB["solde"] += montant

assert compteA["solde"] + compteB["solde"] == somme_initialeLe dernier assert garantit que l’invariant “la somme totale reste constante” est respecté. En cas d’erreur de logique (oubli d’ajouter le montant, inversion des variables…), le programme le détectera immédiatement.

En bref :

Les invariants sont des phares logiques qui vous empêchent de perdre le fil de la vérité de votre programme.

La logique comme outil de communication entre développeurs

La logique n’est pas seulement utile pour les ordinateurs : elle aide aussi les humains à se comprendre. Un code bien structuré logiquement est plus facile à lire, à tester, et à faire évoluer.

Quand un autre développeur lit votre code, il doit pouvoir comprendre le raisonnement derrière vos conditions. Un bon programme doit raconter une histoire logique claire, sans ambiguïté.

Prenons un exemple comparatif.

Version confuse :

if (!error || status === "ok" && !user.banned) {

process();

}Il faut presque faire une démonstration mathématique pour comprendre cette ligne.

Voyons une version plus lisible, mais logiquement équivalente :

let conditionValide = (status === "ok") && !user.banned;

let pasDErreur = !error;

if (pasDErreur && conditionValide) {

process();

}Même raisonnement, mais formulé de manière explicite. Le code devient auto-documenté, car il expose ses implications logiques étape par étape.

Les développeurs expérimentés disent souvent :

“Le bon code, c’est celui qu’on comprend sans l’exécuter.”

Et cela n’est possible que si le raisonnement est limpide.

Prévenir plutôt que corriger : la logique comme garde-fou

Beaucoup de bugs apparaissent parce qu’on code avant de réfléchir. En appliquant la logique avant d’écrire une ligne, vous éliminez déjà une grande partie des erreurs.

Voici quelques bonnes pratiques issues du raisonnement logique :

- Toujours définir les préconditions d’une fonction.

(Que doit-on vérifier avant d’appeler cette fonction ?) - Identifier les postconditions attendues.

(Qu’est-ce qui doit être vrai après son exécution ?) - Établir les invariants à respecter pendant le traitement.

(Quelles vérités doivent rester constantes ?) - Anticiper les contre-exemples.

(Dans quel cas la condition peut-elle être fausse ?)

Cette méthode transforme la programmation en un exercice de réflexion rigoureux, presque comme une démonstration mathématique, mais avec du code.

Exemples concrets : quand la logique sauve un projet

Imaginez que vous développiez un site de e-commerce. Un bug critique survient : certains clients reçoivent leur commande gratuite.

En analysant le code, vous trouvez la ligne suivante :

if ($codePromo || $total > 0) {

$paiement = true;

}Logiquement, cela signifie :

“S’il y a un code promo OU si le total est supérieur à 0, alors le paiement est validé.”

Mais si un utilisateur entre un code promo vide, la condition $codePromo est fausse, mais $total > 0 reste vraie — donc le paiement passe quand même.

Une erreur de logique dans un if peut donc coûter très cher. La condition correcte aurait été :

if ($codePromo && $total > 0) {

$paiement = true;

}Grâce à une simple révision logique, on évite une faille majeure. C’est un parfait exemple de la puissance d’un raisonnement précis.

Penser en termes de vérité plutôt qu’en “succès”

Un bon réflexe pour progresser comme développeur est de se demander :

“Qu’est-ce qui est vrai à ce moment précis de mon programme ?”

Cette question est au cœur du raisonnement logique. Elle pousse à réfléchir à chaque étape :

- quelles sont les hypothèses ?

- quelles conditions garantissent la suite ?

- qu’est-ce que le code affirme implicitement ?

Par exemple, dans une fonction de connexion utilisateur :

function login(user, password) {

if (!user) return "Utilisateur inconnu";

if (user.password !== password) return "Mot de passe incorrect";

return "Connexion réussie";

}Ici, le raisonnement implicite est :

- Si l’utilisateur n’existe pas → message d’erreur.

- Sinon, si le mot de passe ne correspond pas → erreur.

- Sinon → succès.

Chaque étape établit une vérité qui exclut les autres. Le programme “raisonne” logiquement, comme un humain le ferait dans une démonstration.

Pourquoi la logique rend le code plus clair

La clarté du code ne dépend pas seulement de la syntaxe, mais du raisonnement qu’il reflète. Un code logique est :

- plus prévisible, car il suit une structure “si… alors…” naturelle,

- plus cohérent, car chaque cas est anticipé,

- et plus documenté, car chaque condition a une justification claire.

La logique donne une forme au raisonnement, comme une grammaire donne une forme au langage. Et un développeur qui maîtrise cette grammaire peut écrire du code qui “parle” à la fois à la machine et à l’esprit humain.

Transition vers la conclusion

Vous avez maintenant vu comment les principes de la logique — implication, quantificateurs, invariants, préconditions — influencent la fiabilité et la clarté du code.

Dans la conclusion, nous verrons pourquoi ces outils ne sont pas réservés aux mathématiciens, mais bien à tous les développeurs web, du plus débutant au plus confirmé. Car comprendre la logique, c’est apprendre à penser, pas seulement à coder.

Penser comme un logicien pour coder comme un architecte

Tout au long de cet article, nous avons exploré la manière dont les mathématiques — et plus précisément la logique formelle — se cachent derrière chaque ligne de code.

Nous avons découvert que les quantificateurs (∀ et ∃) et l’implication logique (→) ne sont pas de simples symboles abstraits réservés aux chercheurs, mais bien des outils de pensée essentiels pour tout développeur web.

La programmation, au fond, n’est rien d’autre qu’une forme d’écriture logique.

Chaque condition if, chaque boucle for, chaque test ou fonction traduit une proposition mathématique. Et quand on apprend à voir le code comme une suite d’énoncés logiques, on développe une vision plus profonde et plus structurée de la programmation.

La preuve de correction nous a montré que la logique peut aller plus loin : elle permet de garantir qu’un programme fait exactement ce qu’il promet, sans dépendre du hasard ou des tests incomplets. Les invariants, les préconditions et les postconditions deviennent alors des repères, des “vérités” qui maintiennent la cohérence du code.

Mais surtout, la logique développe une qualité rare chez le développeur : la discipline mentale. Raisonner avant de coder, réfléchir à ce qui est vrai, à ce qui doit le rester, à ce qui découle d’une condition… c’est transformer le simple acte de “faire fonctionner un site” en une véritable démarche intellectuelle.

En tant que développeur web, cela change tout :

- Vous anticipez les erreurs avant qu’elles ne surviennent.

- Vous structurez vos algorithmes avec une clarté nouvelle.

- Vous écrivez du code plus lisible, plus fiable, et plus professionnel.

Un bon code, ce n’est pas celui qui “marche”, c’est celui dont on comprend pourquoi il marche.

Et c’est là tout le pouvoir des mathématiques appliquées au développement : elles ne compliquent pas le code, elles lui donnent du sens.

Alors, la prochaine fois que vous écrirez une condition if, une boucle for ou un test logique, rappelez-vous ceci : vous ne faites pas que programmer — vous raisonnez.

Vous manipulez des vérités, vous créez des enchaînements de pensée. Et c’est cette capacité à raisonner clairement qui fera de vous non pas seulement un bon codeur, mais un véritable architecte du web.